Classification et origine botanique

Les tanins condensés

Tanins hydrolysables

Applications technologiques et sensorielles

Stabilisation de la couleur

L’un des principaux défis actuels est de maintenir l’intensité de la couleur des vins rouges, en particulier dans des contextes de maturité phénolique limitée. L’ajout de tanins condensés et/ou de tanins ellagiques pendant la fermentation y contribue :

- La formation de combinaisons stables tanins-anthocyanes (tanins condensés).

- La précipitation des protéines qui pourraient déstabiliser la couleur.

- La copigmentation (surtout par le tanin ellagique).

- Diminution des anthocyanes monomériques (plus oxydables) et augmentation des anthocyanes polymérisées (plus stables).

Figure 1. Équilibre des anthocyanes en fonction du pH (Zamora 2013)

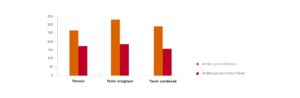

Tableau 1. Mesure de l’anthocyane total (mg/l) pendant la fermentation (AGROVIN, 2018)

Graphique 1. Teneur en anthocyanes totaux et monomères (mg/l) dans les différents essais (AGROVIN, 2018)

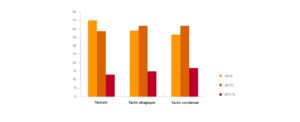

Graphique 2. Distribution des anthocyanes dans les différentes phases de polymérisation (AGROVIN, 2018)

Précipitation des protéines

Apporter corps et structure

Alignement sur le profil sensoriel souhaité

Les tanins d’affinage permettent de façonner le style du vin après la fermentation. En fonction de l’origine végétale et du traitement thermique, des effets spécifiques peuvent être obtenus :

- Fruit : Red Vintage, Tan Sutil, Tanicol Blanc Excellence.

- Bois doux : Robletan Oakblend (chêne légèrement grillé → vanille).

- Boisé complexe : tanins plus grillés → notes de café et de chocolat (Robletan Coeur et Robletane Icòne).

- Structure sans astringence : tanins de raisin, Tan Sutil, Tan Reactive.

- Douceur : combinaisons avec des gommes arabiques (Gomasol Seda), des mannoprotéines (Mannoplus) et des tanins de vanille.